Wirtschaftliche Betrachtung der Luftbefeuchtung

Autoren: Dr.-Ing. Claudia Kandzia, technische Referentin, Fachverband Gebäude-Klima e. V.

Claus Händel, Geschäftsführer Technik, Fachverband Gebäude-Klima e. V.

In Deutschland arbeiten etwa 17 Millionen Menschen in Büros. Das Raumklima, das sie dort umgibt, ist von erheblicher Bedeutung für ihre Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Wichtige Einflussfaktoren sind sowohl die Raumtemperatur als auch die Luftfeuchte. Krankheitstage, die sich im Zusammenhang mit einer zu geringen Raumluftfeuchte oder einer schlechten Raumluftqualität ergeben, verdeutlichen die Bedeutung einer guten Innenraumqualität. Neben Krankheitstagen – insbesondere durch Atemwegserkrankungen – verringern Irritationen der Nasen- und Rachenschleimhäute oder trockene Augen und juckende Haut die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit [1].

Da Menschen kein Sinnesorgan haben, mit dem sie die relative Luftfeuchte direkt wahrnehmen können, sind sie auf sekundäre Wahrnehmungen angewiesen, z. B. trockene Schleimhäute, Schwitzen oder Schwüleempfinden. Manche dieser Auswirkungen treten erst zeitversetzt auf, sodass die Nutzer nicht immer den Zusammenhang zur Luftfeuchtigkeit erkennen. Im Folgenden werden zunächst einige Grundlagen der Raumluftfeuchte erläutert. Dabei geht es nicht um bauphysikalische Aspekte, sondern um den direkten Einfluss auf den Menschen.

Die absolute Luftfeuchtigkeit hängt unter anderem von der Temperatur ab. Sie wird in g/kg tr. Luft angegeben. Weil kalte Luft weniger Feuchtigkeit aufnehmen kann als warme Luft, ist im Winter die absolute Luftfeuchtigkeit niedriger als im Sommer. Die relative Luftfeuchte ist das prozentuale Verhältnis zwischen Luftvolumen und dem darin enthaltenen Wasserdampf. Gelangt kalte Außenluft in den Raum und erwärmt sich dort, sinkt die relative Luftfeuchtigkeit – oft weit unter 40 %.

Bei Raumtemperaturen zwischen 21 °C und 22 °C und einer Raumluftfeuchte von 40 % bis 50 % fühlen sich Menschen in Nordeuropa im Winter am wohlsten. Die Luftfeuchtigkeit im Innenraum spielt jedoch nicht nur in Bezug auf unser Wohlbefinden eine entscheidende Rolle. Trockene Schleimhäute sind eine der Ursachen für eine geschwächte Infektionsbarriere des Menschen. Wird eine relative Luftfeuchtigkeit im Raum von 40 % eingehalten, kann bei einer Vielzahl von Infektionen das Übertragungsrisiko erheblich verringert werden [1]. Zudem wirkt sich die relative Luftfeuchte indirekt auf die Lebensdauer luftgetragener Viren aus, die in Aerosolen transportiert werden. In trockener Luft schrumpfen Aerosole schneller, werden somit leichter und schweben länger in der Luft. Das Scofield-Sterling-Diagramm (Abbildung 1) zeigt, dass die Belastung der Raumluft mit unerwünschten Mikroorganismen bei einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 60 % am geringsten ist.

Abbildung 1

Das Scofield Sterling Diagramm zeigt, dass eine Raumluftfeuchte zwischen 40 % und 60 % r. F. in einem für die Gesundheit günstigen Bereich liegt Diagramm nach Scofield und Sterling ASHRAE-Journal 34

Artikel lesen

Vor allem an kalten Wintertagen kann diese Raumluftfeuchte bei normalem Lüftungsverhalten nicht ohne aktive Befeuchtung sichergestellt werden. Je niedriger die Außentemperatur und je höher die Temperatur im Raum ist, umso trockener wird die Luft in Räumen ohne Befeuchtung. In Bereichen, in denen sich viele Personen aufhalten, z. B. in Büros, Versammlungsräumen und Gaststätten, ist durch die dichte Raumbelegung ein hoher Außenluftvolumenstrom notwendig, damit die CO2-Konzentration nicht zu sehr ansteigt. Durch die höhere Außenluftrate ist bei niedriger Außenluftfeuchte die „Trocknungswirkung“ ausgeprägter, deshalb sollte hier grundsätzlich eine Befeuchtung vorgesehen werden.

Für Betreiber eines Gebäudes sind insbesondere die Investitions- und Betriebskosten sowie eine hygienische Betriebsweise von Bedeutung. Außerdem ist die Befeuchtungsstrecke für die Wahl des Befeuchters relevant. Bei einem Raumlufttechnischen (RLT-)Gerät mit kleinem Volumenstrom genügt eine kurze Befeuchtungsstrecke. Aufgrund der geringen Investitionskosten bieten sich hier Dampfbefeuchter oder Ultraschallbefeuchter an. Je größer der Luftvolumenstrom ist, umso stärker fällt bei der Dampferzeugung der Strombedarf gegenüber den Investitionskosten ins Gewicht. Hier werden häufig Hybrid- bzw. Hochdruckbefeuchter oder Ultraschallbefeuchter eingesetzt. Sie zeichnen sich durch eine hygienische Betriebsweise, geringe Wartungskosten und eine gute Regelbarkeit aus. Ihr Strombedarf ist deutlich geringer als bei Dampftbefeuchtern. Sie erhitzen das Wasser nicht auf 100 °C, um es zu verdampfen, sondern vernebeln es. Der Energiebedarf für die Verdunstung des vernebelten Wassers ist identisch mit dem Energiebedarf, den ein Dampfbefeuchter benötigen würde (Verdampfungsenthalpie). Die Verdampfungswärme, die durch das Vernebeln notwendig ist, kann ggf. anteilig von der Wärmerückgewinnung und einem vorhandenen effizienten Heizsystem bereitgestellt werden. Es gilt aber, für das jeweilige Projekt die kosten- und CO2-effizienteste Lösung zu finden.

Wie bereits erläutert, hängen Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Menschen, die in einem Büro arbeiten sowohl von der Raumluftqualität und der thermischen Behaglichkeit als auch von der Luftfeuchte im Büro ab. Liegen alle Parameter im jeweils geforderten Bereich, fühlen sich die Arbeitnehmer wohl und es ist mit einer geringen Anzahl an Krankheitstagen zu rechnen. Volkswirtschaftliche Kosten, die aufgrund von Arbeitsunfähigkeit entstehen, werden jährlich von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in entsprechenden Statistiken veröffentlicht [2]. Diesen Angaben zufolge war im Jahr 2017 jeder Arbeitnehmer durchschnittlich 16,7 Tage arbeitsunfähig. Daraus ergaben sich 669 Mio. Arbeitsunfähigkeitstage. Die gesamten Ausfallkosten beliefen sich damit auf 76 Mrd. € und die Ausfallkosten an Produktivität auf 136 Mrd. €. Weiter ist der Statistik zu entnehmen, dass Atemwegserkrankungen einen Anteil von 13,9 % an allen Erkrankungen haben, das entspricht 2,3 Krankheitstagen. Da nicht alle Atemwegserkrankungen auf eine zu geringe Luftfeuchte zurückzuführen sind, wird für die folgenden Berechnungen die Annahme getroffen, dass etwa 1,5 Krankheitstage auf eine zu geringe Luftfeuchte zurückführen sind. Bei dieser Annahme ist noch nicht berücksichtigt, dass die Statistik weder einzelne Krankheitstage erfasst, die nicht gemeldet werden, noch das Nachlassen der Arbeitsproduktivität am Arbeitsplatz, ohne dass sich der Arbeitnehmer krankmeldet. In den volkswirtschaftlichen Kosten durch Arbeitsunfähigkeit [2] werden sechs verschiedene Wirtschaftszweige detailliert betrachtet. Für zwei davon kommt eine Raumluftbefeuchtung in Frage: Für die Bereiche „Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister, Grundstücks- und Wohnungswesen“ sowie „Öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung, Gesundheit“. Die in Tabelle 1 zusammengestellten Werte für die Bruttowertschöpfung wurden der Statistik [2] entnommen.

Tabelle 1

Kategorien für die Innenraumqualität

| Finanzwesen | Öffentliche Dienstleister | |

|---|---|---|

| Bruttowertschöpfung je Arbeitsplatz | 97.500 € pro Jahr | 46.500 € pro Jahr |

| Bruttowertschöpfung je Arbeitsplatz | 443,2 € pro Tag | 211,4 € pro Tag |

| Bruttowertschöpfung bei 12 m²/Person | 36,9 € pro Tag und m² | 17,4 € pro Tag und m² |

Mit dem Klimaanlagensimulationsprogramm AC OPT [3] wurden Energiebedarfs-Berechnungen für einen Elektrodenbefeuchter und einen Hybrid-Luftbefeuchter durchgeführt. Simuliert wurde beispielhaft eine RLT-Anlage mit einem Zu- und Abluftvolumenstrom von jeweils 10.800 m³/h für das Testreferenzjahr Potsdam. Die Zulufttemperatur ist auf 18 °C festgelegt, die Raumtemperatur beträgt mindestens 22 °C und gleitet im Sommer bis auf maximal 26 °C. Die inneren Feuchtelasten wurden in diesem Beispiel vernachlässigt. Wird ein Luftvolumenstrom von 30 m³/h Außenluft unterstellt, ist diese Anlage für eine Belegung mit 360 Personen dimensioniert. Bei einer durchschnittlichen Belegungsdichte von 12 m²/Person ist dieser Außenluftvolumenstrom ausreichend für etwa 4300 m² Nutzfläche. Die RLT-Anlage stellt die Versorgung der Außenluftzufuhr sicher. Eine raumseitige Kühlung führt im Sommer die zusätzlichen thermischen Raumlasten ab, den Heizbedarf im Winter deckt eine statische Heizung. Bei einer Betriebszeit von Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr ergeben sich 3132 Betriebsstunden im Jahr. Die Annahmen für die entsprechenden Energie- und Wasserpreise sind Tabelle 2 zu entnehmen.

Tabelle 2

Energie- und Wasserpreise

| Energie- und Wasserpreise | |

| Strompreis | 250 €/MWh Mischpreis |

| Wärmepreis | 120 €/MWh Mischpreis |

| Kältepreis | 80 €/MWh Mischpreis |

| Verdunstungswasser | 2 €/m³ ohne Abwasser |

| Abschlämmwasser | 4 €/m³ Frischwasser mit Abwasser |

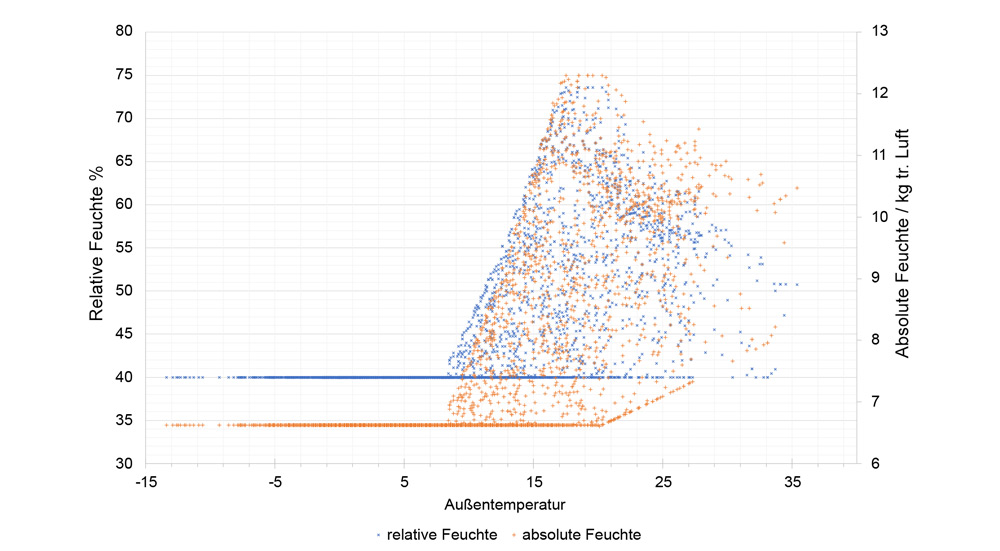

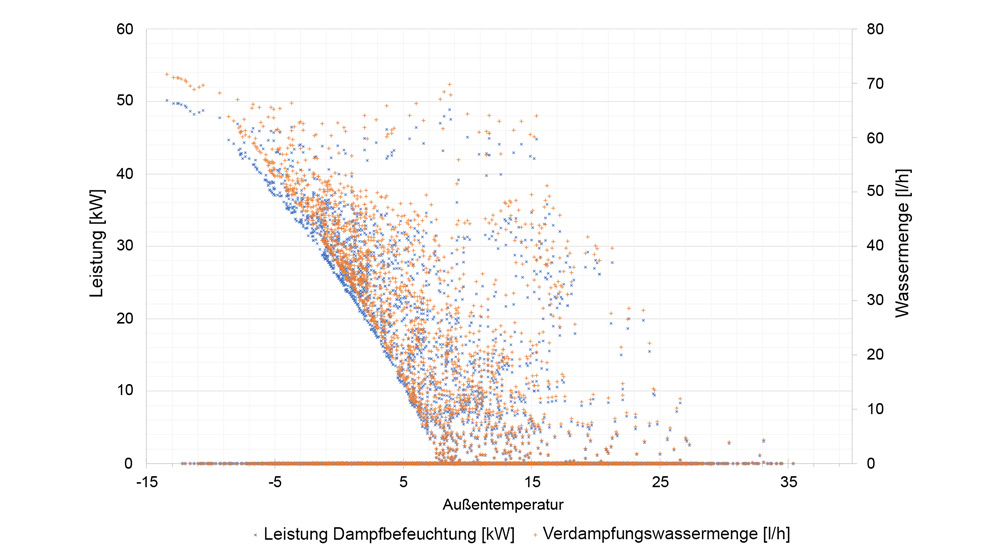

Die RLT-Anlage ist ausgerüstet mit einer Wärmerückgewinnung mit 75 % Temperaturänderungsgrad ohne Feuchterückgewinnung und mit Vorerhitzer, Kühler, Befeuchter und Nacherhitzer. Sie erfüllt die Anforderungen der aktuellen Ecodesign Verordnung EU 1253/2014 [4]. Die Befeuchter sind so geregelt, dass mindestens 40 % relative Luftfeuchte in der Aufenthaltszone eingehalten werden. Der Entfeuchtungsbetrieb über die RLT-Kühler erfolgt nicht feuchtegeregelt, sodass sich die Raumluftfeuchte ungeregelt aus der Zulufttemperaturregelung ergibt. In Abbildung 3 ist für jede Berechnungsstunde die relative und die absolute Feuchte im Aufenthaltsbereich dargestellt. Minimum ist 40 % oder 6,6 g/kg tr. Luft im Winter. Im Sommer ergeben sich maximal 10 bis 12 g/kg tr. Luft je nach notwendigem Kühlerbetrieb. Die Komfortgrenzen werden im Winter erfüllt und im Sommer knapp überschritten. Durch einen zusätzlichen geregelten Entfeuchtungsbetrieb ließen sie sich auch im Sommer einhalten. Da bei den Untersuchungen der Befeuchtungsbetrieb im Vordergrund steht, wird darauf verzichtet. Bei einem geregelten Entfeuchtungsbetrieb sind zusätzliche anlagentechnische Randbedingungen (z. B. Nacherhitzung) zu beachten. Zudem gibt es stärkere Wechselwirkungen mit den Raumlasten. Beispielhaft sind in Abbildung 2 die Befeuchtungsleistungen und die jeweils notwendige stündliche Wassermenge über der Außentemperatur dargestellt.

Abbildung 2

Relative und absolute Feuchte im Aufenthaltsbereich (jeder Punkt entspricht einer Stunde)

Quelle: FGK

Abbildung 3

Befeuchtungsleistung und Verdunstungswassermenge bei Dampfbefeuchtung

Quelle: FGK

In Tabelle 3 sind die Kosten für den Einsatz eines Elektrodenbefeuchters und eines Hybrid Befeuchters aufgetragen. Bei den Investitionskosten wird davon ausgegangen, dass bereits eine RLT-Anlage installiert ist und lediglich die Befeuchterkomponente nachgerüstet wird. Für den Fall, dass eine RLT-Anlage neu installiert wird, berücksichtigt die Berechnung nur die Mehrkosten für die Befeuchtung. Die letzte Zeile der Tabelle enthält die Kosten, die sich insgesamt für die Auslegung der beiden Befeuchter ergeben. Die Kosten beziehen sich auf einen Quadratmeter Nutzfläche des Arbeitsplatzes. Im Falle des Elektrodenbefeuchters liegt der Wert bei 5,7 € je m² und Jahr, beim Hybrid-Befeuchter beträgt er 5,3 € je m² und Jahr.

Tabelle 3

Kosten für den Einsatz eines Elektrodenbefeuchters und eines Hybridbefeuchters

| Elektrodenbefeuchter | Hybrid-Befeuchter | ||

|---|---|---|---|

| Kosten für Energie und Wasser | Strom [Euro] | 14578 | 4711 |

| Wärme [Euro] | 3340 | 7179 | |

| Kühlung [Euro] | 1277 | 1241 | |

| Wasser [Euro] | 113 | 136 | |

| Abschlämmfaktor [-] | 0,55 | 0 | |

| Summe [Euro] | 19370 | 13267 | |

| Investition und Wartung | Wartungskosten [Euro/Jahr] | 3400 | 4050 |

| Nutzungsdauer [Jahre] | 15 | 15 | |

| Investition anteilig [Euro/Jahr] | 2000 | 5733 | |

| Gesamtkosten [Euro/Jahr] | 24770 | 23050 | |

| Nutzfläche [m²] | 4320 | 4320 | |

| Kosten pro m² [Euro/Jahr] | 5,7 | 5,3² |

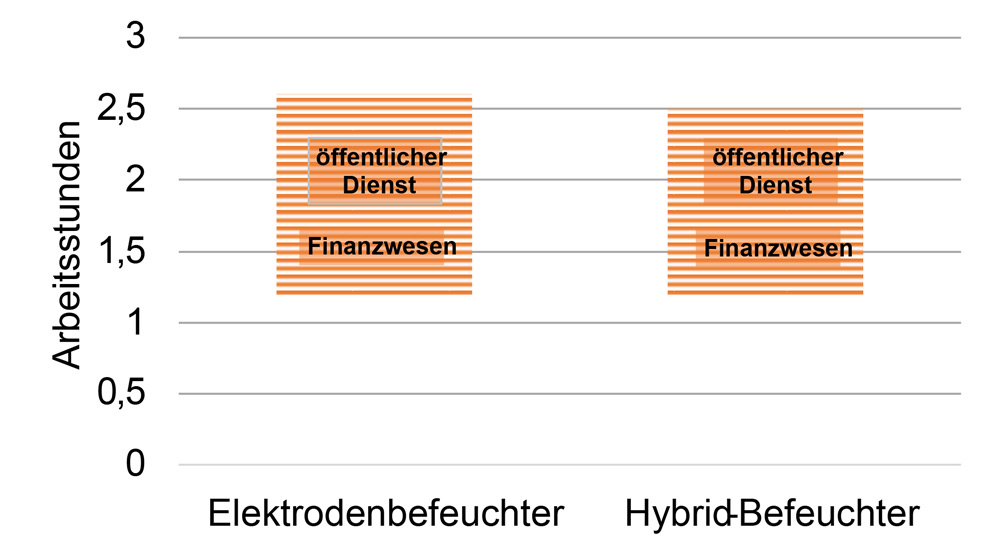

Diese Werte werden zu den in Tabelle 1 ermittelten Werten für die Bruttowertschöpfung je Arbeitnehmer und Fläche ins Verhältnis gesetzt. Für das Finanzwesen ergaben sich 36,9 € pro Tag und m² und für den Bereich öffentliche Dienstleistung 17,4 € pro Tag und m². Unter der Annahme, dass es aufgrund von Atemwegserkrankungen wegen zu geringer Luftfeuchte zu 1,5 Ausfalltagen pro Jahr kommt, ergibt sich im Fall des Finanzwesens ein Ausfall der Bruttowertschöpfung von 55,35 € pro Tag, in der öffentlichen Dienstleistung sind es 26,1 € pro Tag. Aus dem Verhältnis zwischen der Bruttowertschöpfung der Mitarbeitenden und den Kosten für die Befeuchtung kann direkt abgeleitet werden, dass sich ein Befeuchtungssystem bereits lohnt, wenn damit wenige Stunden an Arbeitsausfall vermieden werden (Abbildung 4). Die Betrachtungen zeigen, dass der Ausfall an Bruttowertschöpfung eines halben Arbeitstags bereits höher ist als die jährlichen Kosten für Anschaffung und Betrieb eines Befeuchtungssystems. Je nach Branche und Befeuchtungssystem liegt die Zeit bei weniger als 1,5 Stunden.

Abbildung 4

Befeuchtungsleistung und Verdunstungswassermenge bei Dampfbefeuchtung

Quelle: FGK