Grundlagen

Die Luft besteht nicht nur aus Gasen wie Stickstoff, Sauerstoff und Kohlendioxid, sondern auch zu einem gewissen Teil aus gasförmigem Wasser. Die Luftfeuchtigkeit beschreibt die Menge an gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in der uns umgebenden Luft, also keine Regentropfen, Eis oder Nebel. Das Verhältnis der Menge des Wasserdampfs in der Luft hat großen Einfluss auf unser Leben.

Was ist Luftfeuchtigkeit?

Die Luftfeuchtigkeit spielt nicht nur beim Wetter eine entscheidende Rolle, sondern auch in Bezug auf unser Wohlbefinden im Innenraum. Zudem beeinflusst …

Was ist Luftfeuchtigkeit?

Die Luftfeuchtigkeit spielt nicht nur beim Wetter eine entscheidende Rolle, sondern auch in Bezug auf unser Wohlbefinden im Innenraum. Zudem beeinflusst sie unsere Gesundheit. Die Luftfeuchtigkeit beschreibt die Menge an gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in der uns umgebenden Luft, also keine Regentropfen, Eis oder Nebel. Der Wasserdampf in der Luft ist lebenswichtig. Ohne die Luft, die wir Tag und Nacht einatmen, wäre ein Leben undenkbar. Dennoch wird diesem Aspekt zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt, da unser Körper auf Temperatur und Windgeschwindigkeit viel empfindlicher reagiert.

Aufgrund physikalischer Eigenschaft kann kalte Luft weniger Wasserdampf aufnehmen als warme Luft. Das Verhältnis zwischen Luftvolumen und dem darin enthaltenen Wasserdampf bezeichnet man als „relative Feuchte in %“. Es hängt von der Temperatur und zu einem geringeren Teil vom Luftdruck ab, wie viel Wasserdampf die Luft maximal aufnehmen kann. Kondensation kennen wir alle von beschlagenen Scheiben oder Brillengläsern im Winter, wenn es draußen kalt ist, oder vom Glas mit eiskaltem Getränk im Sommer. Auch über den Kühltürmen von Kraftwerken, über dem Topf mit kochendem Wasser und in Form von Wolken wird der Wasserdampf sichtbar, den die Luft enthält und der uns immer umgibt.

Wie empfindet der Mensch Luftfeuchte?

Der Mensch besitzt kein eigentliches Sinnesorgan, um die relative Feuchte direkt zu empfinden. Stattdessen ist er auf sekundäre …

Wie empfindet der Mensch Luftfeuchte?

Der Mensch besitzt kein eigentliches Sinnesorgan, um die relative Feuchte direkt zu empfinden. Stattdessen ist er auf sekundäre Wahrnehmungen angewiesen, beispielsweise trockene Schleimhäute, Wärme oder Kälte und weitere Aspekte der Thermoregulation, wie Schwitzen und Schwüleempfinden. Ein gutes Beispiel für das Empfinden von Feuchtigkeit ist der Besuch in einem botanischen Garten. Wenn die Luftfeuchtigkeit im Gewächshaus viel höher ist als außerhalb, empfindet man die Temperatur darin als wesentlich wärmer, oft auch als unangenehm, selbst wenn außen und innen ungefähr die gleiche Temperatur herrscht. Ein weiteres Beispiel ist der Unterschied zwischen einer finnischen Sauna und einem Dampfbad. In der finnischen Sauna lassen sich aufgrund der niedrigen Feuchte ohne Probleme Temperaturen über 90 °C aushalten.

In einem Dampfbad bei 100 % relativer Feuchte wäre das nicht zu ertragen, es wäre sogar gefährlich. Der Mensch reguliert seinen Wärmehaushalt zu einem großen Teil über Verdunstung und diese wiederum wird direkt durch die relative Luftfeuchte beeinflusst. Der Grund hierfür ist ganz einfach: Die trockene warme Luft nimmt den Schweiß einfacher auf, sodass die Feuchtigkeit auf der Haut recht schnell verdunsten kann. Bei sehr feuchter Luft wird hingegen die Verdunstung verlangsamt, da die Luft schon mit Wasserdampf gesättigt ist. Wenn die Temperatur der Luft gleich hoch ist wie die Temperatur der Hautoberfläche (ca. 30 °C bis 35 °C, je nach Kleidung) oder sogar höher, kann die Thermoregulation fast nur noch über das Schwitzen erfolgen.

Wie gibt der Mensch überschüssige

Wärme ab?

Der menschliche Körper muss seine Kerntemperatur konstant zwischen 36 °C und 37 °C halten. Analog jeder Maschine wird auch beim Menschen mit dem Stoffwechsel …

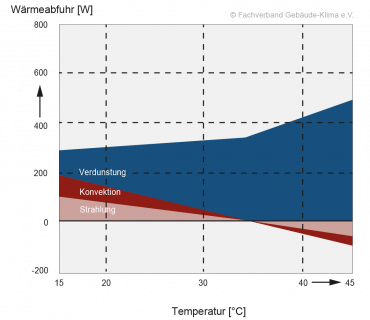

Wie gibt der Mensch überschüssige Wärme ab?

Der menschliche Körper muss seine Kerntemperatur konstant zwischen 36 °C und 37 °C halten. Analog jeder Maschine wird auch beim Menschen mit dem Stoffwechsel und der Bewegung Wärme frei, die bei höheren Außentemperaturen nicht gebraucht wird, sondern an die Umgebung abgegeben werden muss.

Beim Menschen gibt es drei Mechanismen für den Wärmeübergang:

• Konvektion, also den Temperaturunterschied zwischen der umgebenden Luft und der Hauttemperatur.

• Strahlungsaustausch mit der Umgebung.

• Verdunstung von Wasser auf der Haut oder in den Atmungsorganen.

Mit steigender Temperatur funktioniert die Wärmeabfuhr über Strahlung und Konvektion immer weniger, bei 35 °C bis 36 °C kommt diese zum Erliegen. Steigt die Temperatur weiter, wird auch noch Wärme auf den Körper übertragen. Es bleibt nur die Verdunstung um diese Wärme loszuwerden. Deshalb steigt der Wasserbedarf des Körpers sprunghaft an. Da die Verdunstung bei niederer Luftfeuchtigkeit besser funktioniert, bzw. bei höherer Luftfeuchtigkeit schlechter, ist es vorteilhaft, wenn im heißen Sommer die Feuchtigkeit niedriger ist (Wärmeabgabe) und im Winter die Feuchtigkeit höher (Wärmeverluste durch Verdunstung sind geringer).

Bei Raumtemperaturen im Bereich von 20 °C bis 26 °C kann man näherungsweise sagen, dass die Raumtemperatur um 0,5 K pro 10 % höherer Feuchtigkeit höher empfunden wird.

Bei welchen Feuchtewerten fühlt der Mensch sich wohl?

Untersuchungen haben gezeigt, dass sich mittel- und nordeuropäische Menschen im Winter bei Raumtemperaturen zwischen 21 °C und 22 °C bei …

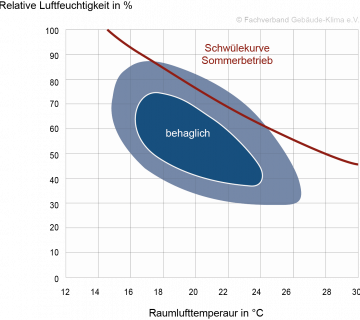

Bei welchen Feuchtewerten fühlt der Mensch sich wohl?

Untersuchungen haben gezeigt, dass sich mittel- und nordeuropäische Menschen im Winter bei Raumtemperaturen zwischen 21 °C und 22 °C bei einer Raumluftfeuchte von 40 % bis 50 % am wohlsten fühlen. Eine relative Luftfeuchte von mindestens 40 % ist eine der sechs Säulen für ein gutes Raumklima. Vor allem an kalten Wintertagen lässt sich diese Raumluftfeuchte bei normalem Lüftungsverhalten ohne aktive Befeuchtung nicht sicherstellen. Zu trockene Raumluft beeinträchtigt nicht nur die Behaglichkeit, sie kann sich auch negativ auf unsere Gesundheit auswirken und die Staubentwicklung begünstigen.

Wodurch wird die Raumluftfeuchte

in Gebäuden beeinflusst?

Der Mensch setzt je nach Aktivität zwischen 50 g und 200 g Wasser pro Stunde als Feuchtigkeit frei. Beim Kochen, Waschen und Duschen können sogar bis zu …

Wodurch wird die Raumluftfeuchte in Gebäuden beeinflusst?

Der Mensch setzt je nach Aktivität zwischen 50 g und 200 g Wasser pro Stunde als Feuchtigkeit frei. Beim Kochen, Waschen und Duschen können sogar bis zu 1.500 g Wasser pro Stunde die Luftfeuchtigkeit im Raum erhöhen. Das Problem dabei: Der Wassereintrag in die Raumluft erfolgt in Abhängigkeit von der Nutzung, also weder räumlich noch zeitlich gleichmäßig. Beispielsweise fällt beim Duschen und beim Kochen in Bad und Küche viel Feuchtigkeit an, die durch Lüften abgeführt werden muss. Gleichzeitig kann in anderen Räumen wie Flur und Wohnzimmer eine zu geringe Luftfeuchte herrschen. Einen wesentlichen Einfluss auf die Raumluftfeuchtigkeit hat vor allem im Winter das Lüftungsverhalten. Die Außenluft kann bei niedrigen Temperaturen nur sehr wenig Wasserdampf aufnehmen. Kommt sie in einen warmen Raum, sinkt die relative Luftfeuchtigkeit. Je höher die Temperatur im Raum ist, umso stärker wirkt sich das aus. Erwärmt sich die Luft von beispielsweise 0 °C auf 22 °C, beträgt die relative Feuchte dieser erwärmten Luft nur noch ca. 20 %.

Das heißt, dass im Winter durch das Lüften die Raumluftfeuchte sinkt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Raumluftfeuchte im Wesentlichen von Nutzungsgewohnheiten, zum Beispiel Duschen und Kochen sowie vom Lüftungsverhalten abhängt. Ungeregelte Lüftung vergrößert das Problem der zu trockenen Luft im Winter. Arbeitsmaterialien wie Papier, Cellulose etc. und die Einrichtung (Teppiche etc.) können die Schwankungen der Raumluftfeuchte dämpfen. Einen eher geringen Einfluss haben Pflanzen, Aquarien und Zimmerbrunnen. Da es in Büros und Kaufhäusern keine Feuchtigkeitseinträge durch Duschen und Kochen gibt, ist hier die Luftfeuchtigkeit noch geringer als in Wohngebäuden. Weil die Personendichte viel höher ist, sind zudem wesentlich höhere Luftwechselraten notwendig. Dadurch ergibt sich vor allem im Winter ein ungleich höherer Befeuchtungsbedarf.

In welchen Monaten besteht in typischen Raumlufttechnischen Anlagen Befeuchtungsbedarf?

Die Notwendigkeit einer Luftbefeuchtung hängt im Wesentlichen ab von den Außenklimadaten, dem Außenluftwechsel, Feuchtelasten im Raum …

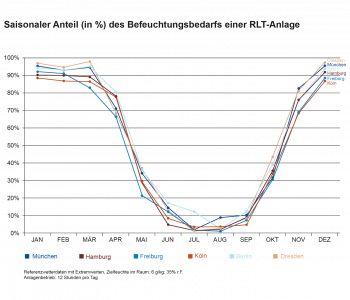

In welchen Monaten besteht in typischen Raumlufttechnischen Anlagen Befeuchtungsbedarf?

Die Notwendigkeit einer Luftbefeuchtung hängt im Wesentlichen ab von den Außenklimadaten, dem Außenluftwechsel, Feuchtelasten im Raum (Personen, Pflanzen, Kochen, Waschen etc.), der installierten Anlagentechnik und Sollwertvorgaben des Betreibers. Die Abbildung zeigt beispielhaft den anteiligen Befeuchtungsbedarf für eine typische Klimaanlage mit Standardwerten nach Gebäudeenergiegesetz in unterschiedlichen Klimazonen in Deutschland. Die Befeuchtungseinrichtung stellt eine minimale Raumluftfeuchtigkeit von 35 % sicher. In der Praxis erreicht sie dann je nach Feuchtelasten im Raum typischerweise über 40 % Raumluftfeuchtigkeit. Man erkennt, dass insbesondere in den Wintermonaten die Unterschiede zwischen verschiedenen Städten in Deutschland gering sind. Während des Winters besteht ein Befeuchtungsbedarf in über 80 % der Anlagenbetriebszeit. Umgekehrt würde ohne Befeuchtung die Raumluftfeuchtigkeit an etwa 80 % der Tage im Winter unter 40 % liegen.